土地活用の完全ガイド!おすすめの活用方法から失敗への対処法まですべて解説

「所有する土地を有効活用したい」と考えたとき、何から始めたらよいのでしょうか。

自分の希望や土地の条件によって最適な活用方法は異なります。

土地活用の基礎知識から具体的な活用方法、始めるときの流れや資金調達の方法まで、土地活用に関するすべてを紹介します。

目次

土地活用を検討したら最初にすべきこと!

まず、土地の活用を検討したときに決めておくべきことについて知っておきましょう。

土地活用の目的をはっきりさせる

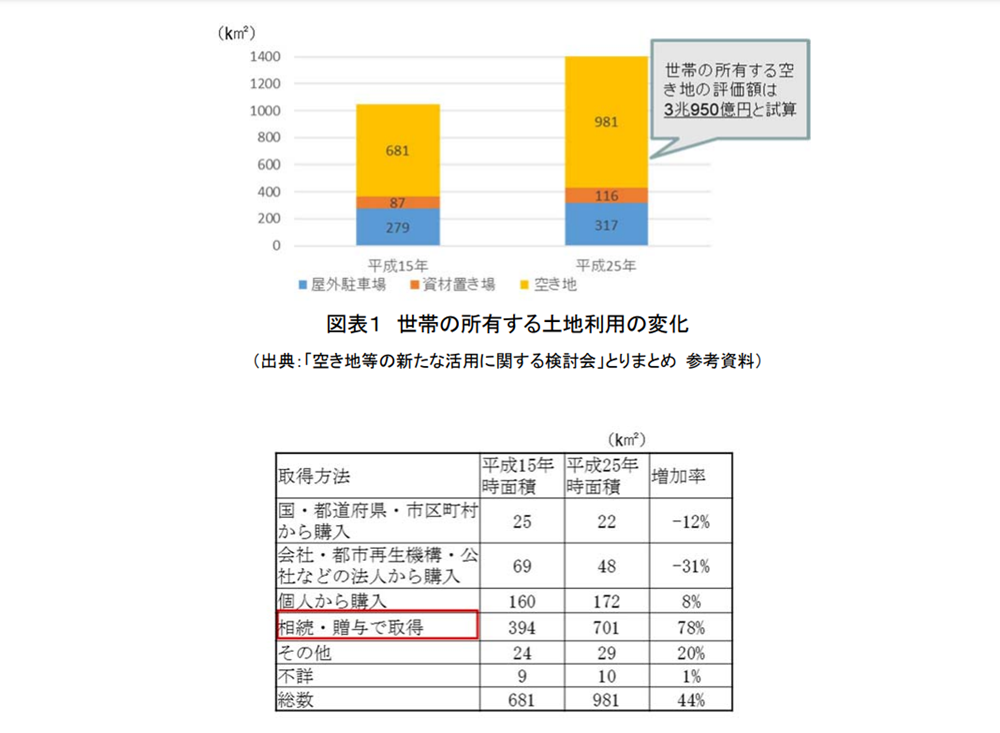

国土交通省の「空き地等の新たな活用~空き地等の利活用に関する先進的取組~」によると、世帯の所有する空き地は平成25年までの10年間で1.4倍に増加し、その資産総額は3兆円におよぶと考えられています。

また、その土地を所有した経緯別では、増加率78%と大幅に面積が増えているのが「相続・贈与での取得」をした土地です。

引用:国土交通省「空き地等の新たな活用~空き地等の利活用に関する先進的取組~」

このように相続や贈与などにより、利用する目的のないまま土地を取得したケースは増えています。土地を取得したもののどうしたらよいか、持てあましている方も多いのではないでしょうか。

まずは「どのような理由・方針で運用したいのか」という、土地活用の目的を考えてみましょう。

- 資金に余裕があるので収益性を重視したい

- 老後の生活費の助けになるように長期的に安定した経営がしたい

- 将来、使う予定があるから一時的に活用したい

土地の活用方法にはさまざまなものがありますが、このように目的がはっきりしていれば活用方法も絞られてきます。

土地の条件を確認しておく

目的が決まったら、次に確認するのは土地の条件です。

土地の広さや形状(間口の広さや形)、地形(傾斜地か平地か)によって活用方法が限られる場合があります。

また、土地はどんな用途にでも使えるとは限りません。それぞれの土地に利用方法の制限があることが多く、土地によっては建物が建てられないケースもあります。

ほかにも建ぺい率や容積率(土地に対してどのくらいの建物が建てられるか)などのさまざまな法令や規制があるため、活用方法を考える前に利用できる条件について確認が必要です。

投入できる資金を明確にする

希望に合った土地活用の方法が見つかっても、必要な資金が調達できなければ実現できません。

資金調達の方法には自己資金や融資が考えられます。自己資金の場合は保有資産に対するリスク許容度に応じてどのくらいの資金が投入できるか、融資の場合はどのくらいの額が借り入れ可能なのかを考える必要があります。

資金には大きく分けて初期費用とランニングコストがあり、どの段階でどのくらいの金額がかかるのかもさまざまです。初期費用だけでなく、ランニングコストも踏まえて投入できる資金を検討しましょう。

立地に対する需要を調査する

所有している土地が、希望する活用方法で収益が見込めるのかも考えなければいけません。

たとえば、「住宅地・商業地・郊外」のどの地域にあるか、住民や利用想定者は「単身者が多い・ファミリー層が多い・外部から訪れる人が多い」など、大まかな需要を見極める必要があります。

土地活用の方法11選

土地活用の方法はそれぞれに異なる特性を持ち、状況や目的に合わせて選択することが重要です。自分のリスク許容度や投資目標に合った方法を選び、効果的な土地活用を実現しましょう。

代表的な土地活用の方法を11個紹介します。メリットやデメリット、向いている土地についても解説しているので、どの方法が自分の希望に合っているか考えながら見ていきましょう。

トランクルーム経営

荷物を保管するスペースを貸し出して収益を得るのがトランクルーム経営です。

トランクルームの種類は、大きく分けて「屋内型」と「屋外型」の2つがあります。加瀬グループでは屋内型を「トランクルーム」、屋外型を「レンタルボックス」と呼び分けています。

屋内型は既存の建物で使われていないスペースをトランクルームとして活用する方法のため、屋外型のものが土地活用になります。屋外型は、土地にコンテナを設置するだけで手軽にトランクルーム経営を始められるのが特徴です。

また、間口が狭い旗竿地や狭小地でも設置できるメリットがありますが、節税目的での土地活用としてはおすすめしません。

■トランクルーム経営の特徴

| メリット | ● 住宅に向いていない土地でも活用できる ● 管理の手間が少ない |

| デメリット | 節税効果があまりない |

| 節税効果 | 建物での減税がなく、コンテナは耐用年数が長く減価償却額も少ないため節税効果は小さい |

| 向いている土地 | 複雑な地形の土地でも可能 |

| 安定性 | 長期的な需要が見込まれるため安定している |

| おすすめな人 | ● 遠方で管理があまりできない人 ● 公共交通アクセスの悪い土地を持つ人 |

関連記事:トランクルーム経営のコツとは?空きビルや空きフロアの活用術について解説

駐車場経営

駐車場利用者からの駐車料金で収益を得るのが駐車場経営です。固定の利用者に月額固定で貸す「月極駐車場」と、不特定多数の利用者に貸す「コインパーキング」があります。

また、特別な駐車場設備を設けなくても、地域のイベントや観光シーズンなど、一時的に駐車場需要が高まるような地域であれば、土地を一時的な駐車場として貸し出す方法もあります。

■駐車場経営の特徴

| メリット | ● 運営が比較的簡単 ● 初期費用が少なく低リスク |

| デメリット | 地域の需要の有無に依存する |

| 節税効果 | 建物がない点と、コストが少ない点から節税効果は低い |

| 向いている土地 | 住宅地や商業地・観光地の周辺エリア |

| 安定性 | 長期的な需要が見込まれるため、比較的安定 |

| おすすめな人 | 土地を一時的に活用したい人や土地活用初心者にもおすすめ |

関連記事:土地活用で最も無難な選択は駐車場経営?駐車場の利益を最大にする活用法を解説

マンション・アパート経営

居住者やテナントからの家賃収入で収益を得るのがマンション・アパート経営です。初期費用がかかりますが、節税効果が高く、立地によっては収益性が高い活用方法です。

また、入居予定のテナントに一部建設費を負担してもらい入居後に家賃と精算する「建設協力金」という方式の場合は初期費用を抑えられます。

■マンション・アパート経営の特徴

| メリット | ● 定期的な収入 ● 不動産価値の増加 |

| デメリット | ● 多額の初期費用がかかる ● 入居者管理や修繕対応などの手間がかかる |

| 節税効果 | ● 建物を建てると固定資産税が安くなり、減価償却費も高く節税効果は高い ● 相続税対策にも適している |

| 向いている土地 | 住宅地や学生街など需要が見込まれる場所 |

| 安定性 | 長期的な需要が見込まれ、安定的な収益を得られる |

| おすすめな人 | ● 初期費用をかけられる人 ● 節税目的の人 |

関連記事:土地活用でアパート経営マンション経営!メリットやリスクを徹底解説

コインランドリー経営

コインランドリー経営は、簡単な建物とコインランドリーの設備を導入すれば始められる活用方法です。専門の運営会社と契約すれば、委託料を支払う必要はありますが、運営の負担も軽減します。

コインランドリーの利用者は周辺住民が中心であり、需要の高いエリアであれば特別な集客が必要なく安定した収益が見込めるのが大きなメリットです。

■コインランドリー経営の特徴

| メリット | 需要の安定性と比較的少ない運営コストにより利回りが高い |

| デメリット | ● 初期費用は高い ● 競争に弱い |

| 節税効果 | 自分で運営する場合、減価償却の特例(※)により初年度に機器導入費用の約70%が即時償却でき、節税効果が高い |

| 向いている土地 | 単身者が多い地域のアパートや学生街、住宅地 |

| 安定性 | 日常的な需要が見込まれるため安定性は高い |

| おすすめな人 | 利回り重視の人 |

※…参考:国税庁「No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

自動販売機設置

人通りが多い狭い土地の活用方法として適しているのが、自動販売機の設置です。

実際の運営は専門の会社が行ってくれるため、周辺の掃除くらいしか手間がかかりません。また、アパート・マンション経営や駐車場経営など、ほかの方法と組み合わせた活用方法としても有効です。

■自動販売機設置の特徴

| メリット | ● 24時間収益 ● ちょっとしたスペースでも活用できる |

| デメリット | ● ロケーションに収益が左右される ● 時期による売上の変動 |

| 節税効果 | 建物がなく経費も少ないため節税効果は低い |

| 向いている土地 | 交通量や人通りが多い道に面している |

| 安定性 | 日常的な需要が見込まれるため安定性は高い |

| おすすめな人 | ● 小さいスペースを活用したい人 ● ほかの土地活用と併用したい人 |

コンビニエンスストア経営(リースバック方式)

コンビニエンスストア経営には、土地だけ貸し出す「事業用定期借地権方式」と所有者が建物を建築して建物と土地を貸し出す「リースバック方式」があります。

リースバック方式の場合、建築費を負担している分、受け取る賃料が高くなります。また事業用定期借地権方式と違い、初期費用の負担は大きいものの、土地建物ともに所有者のものであるため、節税効果が高いのがメリットです。

■コンビニエンスストア経営(リースバック方式)の特徴

| メリット | 受け取る賃料と節税効果が高い |

| デメリット | 多額の初期費用がかかる |

| 節税効果 | 所有する建物を貸す場合、相続税評価額が低くなるため節税効果が高い |

| 向いている土地 | 住宅地やオフィス街、商業地全般 |

| 安定性 | 高い需要と定着度により安定的な収益が見込める |

| おすすめな人 | ● 多額の資金調達が可能な人 ● 相続税対策を考えている人 |

関連記事:土地活用としてコンビニ経営は有効?気になる賃料や向いている土地の条件とは

太陽光発電

広くて日照のよい土地の活用におすすめなのが、太陽光発電です。発電した電力を買い取ってもらうことで収益を得られます。

住宅や店舗での需要が見込めないような公共交通でのアクセスが悪い土地でも活用できるため、郊外の土地におすすめの活用方法です。

■太陽光発電の特徴

| メリット | 田舎の土地でも活用できる |

| デメリット | 初期投資とメンテナンスに費用がかかる |

| 節税効果 | 経費計上額が大きい点と、固定資産税の軽減制度(※1)が利用できるため節税効果は高い |

| 向いている土地 | 日照条件が良好な場所で広い敷地 |

| 安定性 | 固定価格買取制度(※2)により安定的な売電収入が期待される |

| おすすめな人 | 広い土地を所有している人 |

※1…経済産業省 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)」

※2…経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度」

土地信託

土地信託は不動産信託会社に土地を委託し、代わりに運用と管理を行ってもらい、収益のなかから信託料と経費を引いた金額を受け取る方法です。

プロである不動産信託会社が活用方法を考えて運用してくれるため、自分で計画を立てずに済み不動産の知識がなくても土地を有効活用できます。さらに、信託期間終了後には土地の上に残った建物の所有権も得られるという特徴があります。

■土地信託の特徴

| メリット | 土地の所有権を維持しながら運用のプロに任せて収益を得られる |

| デメリット | ● 運用成績によるリスクがある ● 信託料の支払いが必要 |

| 節税効果 | 建物で固定資産税が軽減されるほか、減価償却費信託料が経費計上可能なため節税になる |

| 向いている土地 | 活用の幅が広く、需要が高い立地のよい土地 |

| 安定性 | 運用のプロによる管理で安定収益を目指せる |

| おすすめな人 | 広い土地を所有しているが、運用に手間をかけたくない人 |

土地ごと貸し出し

初期費用も運営の負担もかけたくない人には、土地ごと貸し出す方法がおすすめです。立地によって以下のような貸し出し方法が考えられます。

- 人通りの多い小さい土地:イベントスペース・広告スペース

- 住宅地:住宅建設用の貸地

- 都市部の広い土地:(事業用定期借地権として)コンビニエンスストアや店舗、マンションやオフィスビル用地

■土地ごと貸し出す方法の特徴

| メリット | 土地の所有権を保持しつつ、手間をかけずに収入を得られる |

| デメリット | 事業用定期借地権(事業用地として期間を定めて貸すこと)や、住宅用地として貸し出す場合は数十年単位で土地の利用ができなくなる |

| 節税効果 | 土地の借主が建物を建てれば固定資産税の節税になる |

| 向いている土地 | 土地に合った用途で貸し出せる |

| 安定性 | 事業用定期借地権であれば、長期で安定した収入が得られる |

| おすすめな人 | 自分で土地を使う予定がない人 |

また、収益性より有効活用を重視する場合は、国土交通省の「3.空き地等の新たな活用に向けて~33 の事例から学ぶ~ 」で紹介されているように、地方公共団体に菜園や地域のコミュニティスペースとして借り上げてもらう方法もあります。

オフィスビル・マンションの敷地として提供

土地の一部または全部を譲渡することで、初期費用をかけずに建物の一部を取得して収益を得る「等価交換方式」という方法があります。

等価交換方式は、デベロッパーが土地の上に建物を建設し、譲渡した土地の代わりに建物の一部を譲渡してもらえる仕組みです。これにより資金負担がなく建物の所有権を得られます。

■オフィスビル・マンションの敷地として提供する方法の特徴

| メリット | 建物の建設費が不要 |

| デメリット | デベロッパーと共有の所有権になるという権利の複雑さ |

| 節税効果 | 建物があるので固定資産税が軽減する |

| 向いている土地 | 交通アクセスが良好で需要の高い土地 |

| 安定性 | 長期的に安定的な収益が期待できる |

| おすすめな人 | 長期的に土地の用途が固定されても問題ない人 |

売却

活用の選択肢が限られる土地や遠方の土地、税金の特例を受けられるような土地であれば売却も選択肢のひとつです。

特に相続した土地の売却の場合は、期限内に売却すれば「取得費の特例」が利用できる可能性があります。詳しくは、国税庁の「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をご覧ください。

また、もし古い空き家のある土地の場合、「空き家対策特別措置法」の改正で固定資産税の減税措置が利用できず、大幅に増税される可能性もあります。そのため、早めに売却するのもよいでしょう。

参考:国土交通省『「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定』

■売却の特徴

| メリット | ● 一時的にまとまった利益を得られる ● 管理の負担がなくなる |

| デメリット | ● 資産の喪失 ● 相場変動や需要による影響が大きい |

| 節税効果 | 売却にあたって所得税軽減の特例がある |

| 向いている土地 | ● 高い評価額が見込める土地 ● 遠方で管理が大変な土地 |

| 安定性 | 一時的な利益を得られるが、将来の収益は見込めない |

| おすすめな人 | ● 短期的に資金を必要としている人 ● 土地を手放したい人 |

田舎で土地活用をするときの注意点

所有している土地が人の流入が見込めない田舎にある場合は、活用に悩むかもしれません。田舎の土地活用は難易度が高く、収益を得るためには注意すべき点があります。

田舎の土地活用が難しい理由

土地は、市街化を推進する「市街化地域」や市街化を抑制する「市街化調整区域」など、都市計画により目的が定められています。

市街化調整区域には原則として住宅や商業施設の建築は認められておらず、十分な広さの土地があっても活用方法が限られます。また、市街化地域でも住宅重視のエリアや商業重視のエリアなど、用途地域が定められており、希望通りの活用ができるとは限りません。

データ参照:国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート結果(速報版)」

国土交通省の空き地所有者を対象としたアンケートでも、所有する空き地は郊外住宅区域・農業区域・中山間地を合わせると64%近くになり、田舎の土地は空き地のままになりやすい実態がわかります。

田舎の土地活用の難しさはそれだけではありません。

- 人口不足からくる需要不足や市場規模の小ささ

- 交通アクセスの不便さ

- 整地の手間やコストがかかる(傾斜地やアクセスの悪い土地などで工事がしにくい場合)

以上のような理由も、田舎の土地活用の難易度を高めています。

田舎の土地活用事例

田舎の土地活用の選択肢としては、アパート経営や駐車場経営、貸地、太陽光発電などが考えられます。

たとえば、市街地調整区域にある農地でも、農地転用の手続きをし、車両置き場や資材置き場として活用した事例があります。

参考:

● 加瀬グループ 土地の活用事例「小机町 畑」

● 加瀬グループ土地の活用事例「南山田 遊休地」

また、これらの「田舎でも需要がある」活用方法以外にも、「田舎であることを生かす」活用方法も考えられます。

たとえば、山形県鶴岡市にある「スイデンテラス」は水田に浮かぶ滞在型のホテルです。地元の食材を利用した食事と水田の水面に映る景色や美しい田園風景を売りにして、ゆったり過ごしたい人やワーケーション目的の人を中心に人気を博しています。

ここまでの規模でなくても、オーベルジュ(地方や郊外にある宿泊施設を併設したレストラン)や古民家カフェ、アートギャラリーなど、田舎ならではの活用方法もあるでしょう。

ほかにも国土交通省「空き地等の新たな活用に向けて~33 の事例から学ぶ~」では、景色のよい広大な敷地を生かし、ワーケーションや企業研修向けにキャンピングオフィスを提供する例が紹介されています。

引用:国土交通省「空き地等の新たな活用に向けて~33 の事例から学ぶ~」

ほかにも、隣地を取得するという選択肢もあるのではないでしょうか。隣地が空いている場合は取得して活用の幅を広げる、あるいは逆に隣地の所有者が自宅の拡大や二世帯住宅建築のために土地を必要としている可能性もあるかもしれません。

地域特性の把握とマーケティング戦略が必要

田舎の土地活用を考える場合、地域の特性に合った活用方法の検討が必要です。

田舎の土地の場合、都会のように通りがかったついでに利用するような人はほぼ存在しません。そのため、活用方法によっては利用者や地域外からの顧客を集めるために、SNSやWebサイトも活用して適切なマーケティング戦略や宣伝を展開する必要があるでしょう。

難易度は高いが工夫をすれば成功できる!

田舎の土地活用にはさまざまな制約があり、適した活用方法も限られます。

しかし、田舎の土地には都市部にはない環境や資源、土地の広さなどのメリットがあります。

たとえば以下のように、田舎だからこそできる土地活用もあるのではないでしょうか。

- 静かな環境を生かして、リモートワークやリトリート(Retreat:数日間住み慣れた土地を離れて、仕事や人間関係で疲れた心や体をいやす過ごし方)目的の人に合わせたビジネスを行う

- 広い敷地を活用したビジネスを行う

- 収穫や栽培体験ができる菜園や、地元を活かしたイベントスペースとして活用する

田舎の土地だからといって活用できないとは限りません。工夫により収益を上げる方法もあるでしょう。

関連記事:余った土地の有効活用方法を解説。都市と田舎で変わる土地活用ニーズとは

土地活用でかかる費用について

普段から事業として土地利用を行っているわけでなければ、土地活用にかかる費用や調達方法を知らない人がほとんどでしょう。

ここでは、初期費用がかからない土地活用の方法や資金計画の考え方、資金調達の方法について解説します。

お金のかからない土地活用の方法はある?

前述した11の土地活用のうち、初期費用が不要、あるいは抑えられるものは以下の5つです。

■お金のかからない(少ない)土地活用の方法

| 土地信託 | 信託会社への報酬は収益から支払いができる |

| 土地の貸し出し | 整地の必要がなければ費用がかからない |

| 等価交換方式の利用 | デベロッパーと建物と土地の持ち分を交換する形になるため、金銭的負担が不要 |

| 建設協力金方式の利用 | 入居予定のテナントから出資を受けるため初期費用が少ない |

| 売却 | より有効活用できる不動産に買い替える方法もある |

初期費用だけでなくその後の管理コストがかからないものも多いため、なるべく負担を少なく土地活用をしたい場合にはこれらの方法もおすすめです。

関連記事:お金のかからない土地活用はある?よくある失敗例やおすすめの方法を紹介

初期費用だけでなく長期的な視点を持つ

土地活用を考えるときに、費用はもちろん大切ですが「費用と収入のバランス」が重要です。アパート・マンション経営のように、初期費用が高くても高い収益性が見込める土地の場合は、結果的にプラスになる可能性も高くなります。

自身の保有資産やライフステージによって、「ローリスク・ローリターン」「ハイリスク・ハイリターン」どちらの方針がよいかも変わってきます。また、すぐに収益がほしいのか、長期的に利益が出ればよいのかによっても変わってくるでしょう。

目先の収益だけでなく、長期的な視点からシミュレーションを行ったうえで活用方法を決定する必要があります。

また、費用の観点だけでなく、その土地活用が継続できるのか(高齢になってもアパート経営は続けられるのか、遠方の土地の管理をできるのかなど)といったことも考えておきましょう。

土地活用で利用できるローンについて

土地活用で利用できるローンには、大きく分けて民間ローンと住宅金融支援機構が提供する公的ローンの2種類があります。

■土地活用で利用できるローン

| 分類 | ローン | 概要 | |

| 民間ローン | 不動産担保ローン | ● 不動産を担保にしてお金を借りられ、資金用途は自由 ● 一般的なローンより金利が低めだが、返済できないと不動産が売却されるため注意が必要 |

|

| アパートローン | ● アパートの建設目的で借りられるローン ● 事業計画書の提出が必要で、計画書を基に借入可能額の審査がされる |

||

| プロパーローン | ● 保証会社ではなく金融機関がリスクを負担する、金融機関独自のローン ● 金融機関独自の基準で審査されるため、保証会社の審査基準に満たない場合でも利用できるが保証人が必要 |

||

| 公的ローン | 子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資 | ● 長期固定金利で最長35年の返済が可能 ● 建築工事費の100%融資可能なのがメリット |

「各住戸に原則として2以上の居住室ならびにキッチン、トイレおよび浴室を備えた(ファミリー向けの)住宅であること」が条件 |

| サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資 | ● 保証人が必要 | 「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けることが条件 | |

条件に適している場合は、公的ローンの利用を検討するとよいでしょう。

土地活用でよくある失敗と対処法

資金調達のめどが立ったあと、実際に運用を始めてから失敗しないように、あらかじめよくある失敗と対処法について知っておきましょう。

入居者・利用者が確保できない

土地活用の失敗で多いのが、「思ったほど入居者や利用者が確保できず採算が合わない」といったケースです。

原因は、需要の見極め不足です。そもそもターゲットが少ない地域だったり、ターゲットの選定ミスだったりするケースが考えられます。

需要の見極め不足を回避するには、競合や周辺地域についてリサーチを行い、活用を考えている土地の立地に合ったニーズの把握が必要です。

また、最初は収益が上がっていても、競合が登場することで収益が下がるおそれがあります。マンション・アパート経営であれば、リフォームや家賃の値下げを行い競争力を上げたり、入居条件を緩めてターゲットを広げたりといった対策が必要でしょう。

土地が遠方で管理しにくい

活用を考えている土地が遠方の場合、管理が徐々に負担になってくることがあります。トラブルやメンテナンスが必要となる度に現地に赴くのは、コストがかさみ収益を圧迫する原因にもなります。

その場合は、以下のような対策が考えられます。

- 現地に運営や管理をサポートしてもらう人を確保する

- オンラインツールを活用して情報共有や管理を行う

また、そもそも管理の負担が少ないトランクルーム経営や駐車場経営を検討するのもよいでしょう。

想定外の出費により期待した収益が得られない

楽観的な収益予測のまま土地活用を始め、考慮していなかった出費がかさみ、期待した収益が得られなかったという失敗も多くあります。

特にアパート・マンション経営は建物の維持費や修繕費など、経費も多くかかるため気をつける必要があります。

不動産の利回りには、諸経費を考慮しない表面利回りと諸費用を含めて算出した実質利回りがあるため、収益予想の精度を高めるためには実質利回りで収益を予測しましょう。

また、忘れてはならないのが固定資産税などの税金です。固定資産税や事業税は経費計上できて節税できますが、支払いが発生することには変わりありません。

これらの経費をあらかじめ計画に入れた上でキャッシュフローを算出することが重要です。

関連記事:土地活用の失敗例8つ!失敗の原因から学ぶ成功のコツ

土地活用を始める流れ

実際の土地活用を始めるときの具体的な流れを紹介します。

土地活用の相談をする

土地活用を始めるにあたって、まずは専門家に相談しましょう。相談をする前には、話をスムーズに進めるために以下の項目についてあらかじめまとめておきます。

■相談前にまとめておく項目

| 土地活用のニーズ | 収益性重視か安定性重視か、節税がメインの目的かなど |

| 土地の情報 | 土地の所在地や広さ、地形(関係書類や現地写真が用意できたらよい) |

| 投入できる予算 | 適した活用方法でも必要な資金が用意できなければ実行できないため、リスク許容度も考慮して予算を決めておく |

| 希望や気になる点 | 希望や聞いておきたいことはまとめておくとアドバイスを受けやすく、聞き忘れも避けられる |

また、相談先の選定も重要です。信頼できる相談先の選び方については後ほど詳しく解説します。

土地や周辺の調査

次に、土地自体やその周辺環境を調べます。基本的には相談した専門家に任せておけば問題はありません。

整地が必要かどうかもコストに関係してくるため、土地については地形と現状を確認します。また、土地の法的な制約も確認しておきましょう。建ぺい率や容積率のほかにも、前面道路幅によって建築物に制限がかかる場合もあります。

周辺地域についても需要を把握するためにエリアのアクセス性やインフラ面、交通状況の充実度、周辺施設、競合についても把握しておきましょう。

また、現在の需要だけでなく将来的な需要も見る必要があります。地方公共団体のWebサイトなどに開発計画が載っています。もし将来的に大規模マンションが建ったり区画整理などでオフィスビルを誘致したりといった計画があれば、今後店舗の需要が増える可能性があるでしょう。また、大学キャンパスの移転などがあれば単身向けアパートの需要も増えることが予想されます。

活用方法を決める

調査の次は、土地の特性と周辺エリアの需要を照らし合わせ、専門家と相談しながら最適な活用方法を決定します。

建物を建築するにしても、需要によって住宅や駐車場、小規模店舗、商業施設などさまざまな選択肢があります。

需要以外にもニーズも考慮して検討します。たとえば節税目的であれば建物を上に建てる、アパート経営のような活用方法が適しているでしょう。

また、将来的な需要も考慮して決定する必要があるでしょう。たとえば人口が減少している地域でアパート経営を始めても、思うような収益が得られないおそれがあります。

資金計画と調達方法を決める

活用方法を決定したら、資金計画について考えましょう。

資金調達には、「自己資金でまかなう」「借りる」などの方法があります。自己資金でまかなう場合は、投入資金と手持ちの資金のバランスも考慮する必要があります。資金を借りる場合は、どのくらいの期間で返済していくのか、適切な融資額かどうかについても考える必要があるでしょう。

土地活用の相談先を選ぶときのポイント

土地活用は多額の資金を投入する必要があるケースもあり、適切な相談先の選定が成功か失敗かを左右します。

相談先を選ぶときのポイントについて解説します。

過去の実績や事例

Webサイトなどから過去に取り組んだ不動産活用の実績や事例を確認できれば、相談先の信頼性や専門性を判断できます。

また、一分野の活用に特化している専門の会社は、その活用方法をおすすめする必要があるため、最終的に自分の希望と合わない結果になるかもしれません。

複数分野での活用実績がある会社であれば、幅広い選択肢から最適な活用方法を提案できます。そのため活用方法が決まっているいないに関わらず、まずはさまざまな分野の不動産活用を取り扱っている会社に相談するのがおすすめです。

提案内容

何かを相談したときに、あまり自分の希望を聞いてもらえず、相手の誘導したいほうにどんどん話を進められた経験はないでしょうか。

最初に「方向性ありき」で話を進めるのではなく、自分の希望が難しい点は具体的な数値や分析結果を基に理由を説明してくれ、なるべく希望に沿った提案をしてくれる会社であれば信頼できます。

長年蓄積されたデータや知識があると、より根拠のある提案をしてくれます。具体的な根拠を基に、土地の活用方法や収益性について説明してもらえれば安心でしょう。

地域・エリアの知識

所有している土地が、希望する活用方法で収益が見込めるのかも考えなければいけません。

その点、土地の地域特性や周辺環境を理解している会社であれば、地域に合った活用方法や市場動向を提案しやすいでしょう。地域の法規制や制約に詳しい会社は、スムーズな活用計画の立案に役立ちます。

特に、活用を考えている土地が遠方の場合、周辺情報について詳しくない場合もあるでしょう。そういったとき、地域に詳しい専門家の存在は重要です。

対応力

最後に確認したいポイントが、対応力です。長期的な視点でのサポートが期待できる相談先を選ぶことで、土地活用の成功確率が高まります。

営業したいことを提案して終わり、ではなく以下のような対応をしてくれるかを確認しましょう。

- いろいろな質問したときに納得できるように丁寧に答えてくれるか

- 提案に強引な誘導や偏りがないか

- 適切なアドバイスが得られるか

よい相談先は特定の活用方法を押し付けるのではなく、客観的な視点からニーズや目標に合った幅広い提案をしてくれるはずです。

関連記事:土地活用の相談先はどう選ぶ?相談するポイントも解説

土地活用は加瀬グループにお任せください!

加瀬グループは、代表的なトランクルーム・レンタルボックス経営だけでなく、駐車場経営や賃貸事業など、幅広い業種をカバーする総合力に強みを持っています。

50年以上の運営実績から得た確固たるノウハウをもとに、お客様一人ひとりに合わせた提案が可能です。

また、神奈川県を中心に地域密着型の事業を展開してきた歴史から、全国展開した現在でもそれぞれの地域に合わせた提案を心がけています。

最適な土地活用の計画と実行を行うには、専門知識や経験を持つ専門家の観点からのアドバイスが重要です。まずは、加瀬グループへお気軽にご相談ください。

投稿者

-

加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。

当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。

最新の投稿

- 2026年1月28日土地活用空き家を処分できない!対処方法と確認するポイントを解説

- 2026年1月28日農地農地活用の判断基準|転用のアイデアと使わずに放置するリスク

- 2026年1月16日土地活用空き家の処分方法!売るときの注意点と後悔しないコツを解説

- 2026年1月16日店舗活用ビル経営でよくある5つの失敗例|原因と成功するポイントとは?