土地活用としてコンビニ経営を解説。メリットや初期費用、収益性を紹介

賃貸経営や駐車場、ロードサイドにテナント(小売業や外食業など)を誘致するなど、土地活用には様々な方法があります。

ここでは、土地活用としてコンビニ経営の有効性やコンビニ経営に向いている土地の条件について解説します。

目次

コンビニ経営は土地活用の選択肢としてあり?

コンビニ経営は、他のテナント誘致より「収益性」「安定性」に優れています。また、アパートやマンション経営などと比べて「初期投資が少ない」「短期の出口戦略が可能」といった点が魅力的です。

コンビニ土地活用といっても、様々な事業形態があります。そのため検討するにあたっては「コンビニ業界」「適合地」「エリアに合う業者」「契約内容」を知ることが大切です。

それぞれについて確認してみましょう。

コンビニ業界の現状

コンビニ業界の現状やマーケットの動向について、様々なデータを元に見ていきましょう。

コンビニ市場は現在も拡大傾向

コンビニへの土地活用を検討する前に、コンビニ業界の市場動向について把握しておきましょう。

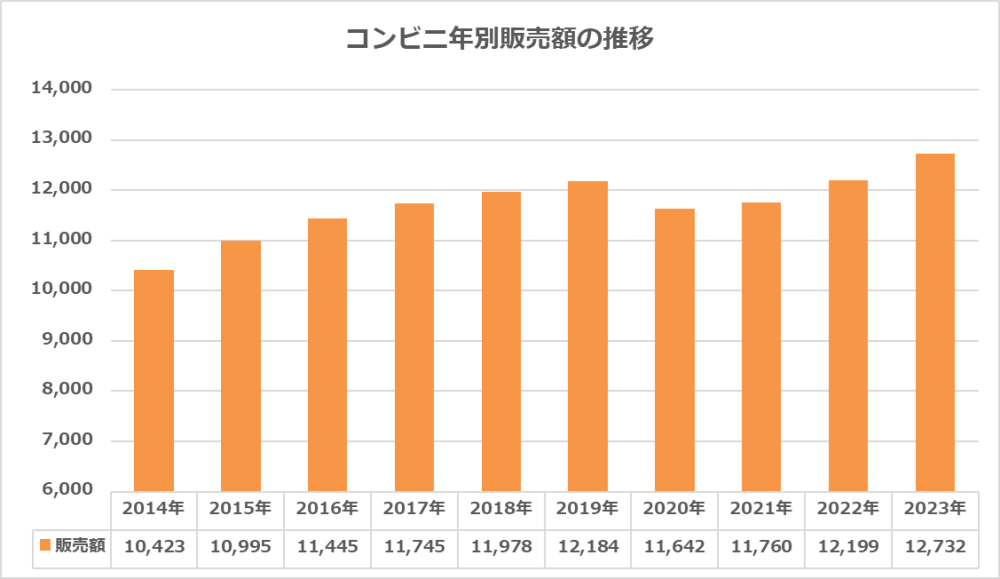

2023年のコンビニでの販売額は12兆7,320億円と、経済産業省の集計以来、二年連続で過去最高額を更新しています。

コロナ禍だった2020年には前年を下回りましたが、2021年には復調し、2023年はコロナ前の2019年の12兆1,841億円を上回るまでに回復しています。

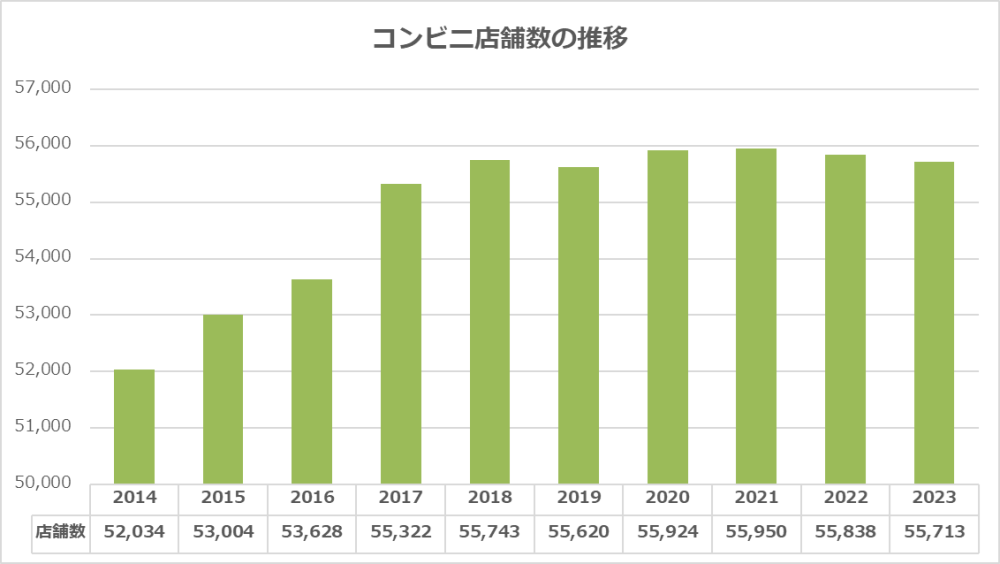

コンビニ店舗数は2018年まで各社が積極的に出店し、増加傾向にありました。2019年からは大手3社が不採算店舗の整理などを行い、2019年には初めて減少しました。以降は、微減・微増を繰り返していますが、店舗数55,000がひとつのラインとなっているようです。

コンビニ需要が高まっている理由

2020年のコロナ禍でも、プチ贅沢としてコンビニの高級おにぎりの人気が高まり、煎りたてのコーヒーがおいしいと定番化してきました。また、一人暮らしの方向けの小分け商材が豊富など、コンビニを取り巻く話題は絶えません。

2024年には、セブンイレブンが宅配ピザへの参入を発表するなど、様々な事業やサービスを通じて消費者のニーズに対応しようとしています。

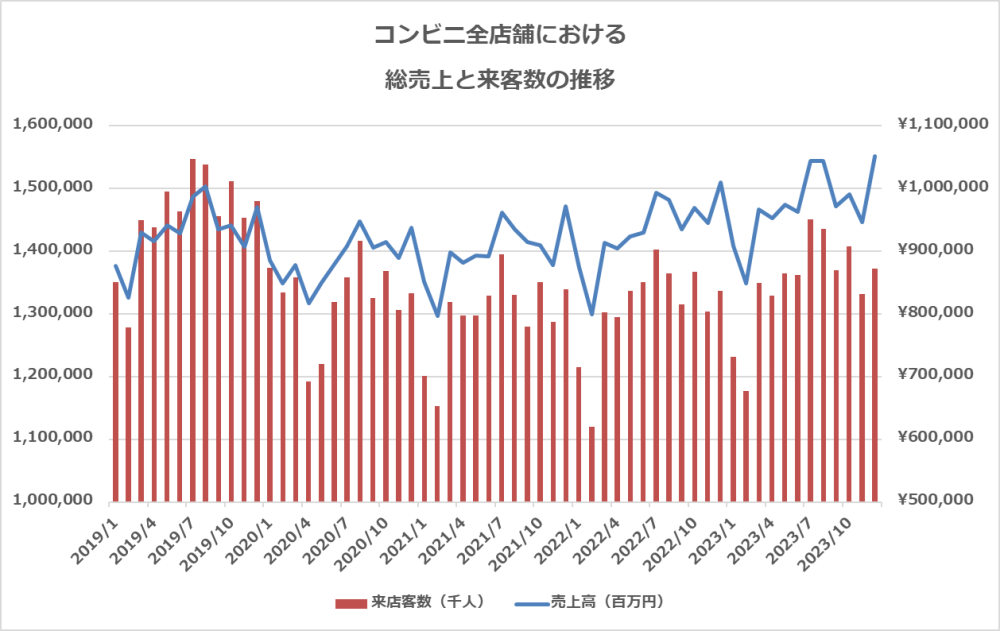

日本フランチャイズチェーン協会が公開している「コンビニエンスストア統計データ」のデータをもとに、コロナ前の2019年1月から2023年12月までの、コンビニ全店舗の総売上と来客数の推移を集計しました。

2020年4月から発令された1回目の新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言時や、2020年末から21年始にかけての感染拡大第3波による外出自粛や行動制限などによる売上・来客数の減少が見られますが、2023年には復調しています。来店客数はコロナ前と比べて落ち込んでいるものの、売上高に関しては右肩上がりに伸びていることから、生活に寄り添ったサービスで客単価を伸ばすコンビニの事業戦略が伺えます。

また、今やコンビニは、単に買い物をする為の店舗ではなく、周辺住民や地域社会へ様々な価値を提供する存在です。

たとえば、買い物弱者への対策です。人口減少や高齢化などにより、日常的な買い物機会が十分に提供されていない人々、いわゆる買い物弱者が増加していることは、重大な社会問題となっています。

そういった背景から、コンビニ各社では移動販売やネット注文から配達までを完了させるサービスなどを提供し、問題解決に取り組んでいます。

その他にも、地域の防犯や安全対策として、各コンビニはセーフティステーション(SS)活動へ参加しており、安全・安心なまちづくりや青少年の健全化を促す存在としても地域に根差しています。

住民票・証明文書の交付といった行政サービスや地域雇用の創出の担い手としてもコンビニがあり、今後もコンビニの役割は地域社会にとって重要な存在となってくるでしょう。

土地活用におけるコンビニ経営のメリット

土地活用としてのコンビニ経営をするメリットについて詳しく見ていきましょう。

安定した収入を長期間得られる

コンビニ経営の最大の魅力の一つは、安定した収入を長期にわたって得られる点です。フランチャイズ契約は通常10年以上の長期契約であり、その間、継続的な収入が期待できます。日々の生活に欠かせない商品を扱うコンビニは、景気の変動に比較的強い業態であるため、安定した収益が見込めます。この安定性は、土地所有者にとって大きな魅力となるでしょう。

高いブランド力による集客が期待できる

大手コンビニチェーンのブランド力は絶大です。知名度の高いブランドのコンビニを経営することで、開店当初から一定の集客が期待できます。ゼロからスタートする個人商店と比べて大きなアドバンテージとなります。有名チェーンの看板を掲げることで、顧客の信頼を得やすく、安定した来店客数を確保しやすいのです。

収益性が高い

コンビニ経営は、適切な立地と効率的な運営を行えば、高い収益性を実現できます。商品回転率が高く、多様な商品やサービスを提供することで、売上と利益を最大化する機会が多いのが特徴です。また、季節や時間帯によって商品構成を柔軟に変更できるため、効率的な売上管理が可能です。

初期費用が少ない

フランチャイズに加盟することで、個人で一から事業を立ち上げるよりも初期費用を抑えることができます。後ほど紹介する、リースバック方式(建設協力金方式)を利用すれば、さらに初期投資を軽減できる可能性があります。これにより、比較的少ない自己資金でも事業をスタートさせることができるのです。

地域活性化に貢献できる

コンビニは地域のコミュニティの中心となり得ます。日用品の提供だけでなく、公共料金の支払いや宅配便の受け取りなど、様々なサービスを提供することで、地域住民の生活をサポートし、地域の活性化に貢献できます。これは単なるビジネスを超えた、社会的な価値を生み出す機会にもなります。

管理が容易

フランチャイズに加盟する場合、フランチャイズ本部が商品管理や在庫管理、会計処理などのシステムを提供します。これにより、個人で全てを管理する場合と比べて、効率的かつ容易に店舗運営ができます。特に、IT技術を活用した最新の管理システムにより、経営者の負担を大幅に軽減することができます。

フランチャイズ本部からの手厚いサポート・経営指導を受けられる

フランチャイズ契約を結ぶことで、本部からの継続的なサポートを受けられます。商品選定、販促活動、従業員教育など、経営のあらゆる面でプロフェッショナルな指導を受けられるのが大きな利点です。しっかりしたサポート体制により、小売業の経験が少ない方でも、安心して経営に取り組むことができます。

景気変動の影響を受けにくい

コンビニは生活必需品を扱うため、景気変動の影響を比較的受けにくい業態です。不況時でも一定の需要が見込むことができるため、安定した経営が可能です。この特性は、長期的な土地活用を考える上で非常に重要な要素となります。

多店舗展開の可能性がある

1店舗の経営で成功を収めれば、複数店舗の展開も視野に入れることができます。多店舗展開により、スケールメリットを活かした効率的な経営や、より大きな収益の獲得が期待できます。これは、将来的な事業拡大を考える土地所有者にとって魅力的な選択肢となるでしょう。

コンビニ経営のデメリット

コンビニ経営には多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットも存在します。土地活用の選択肢としてコンビニ経営を検討する際は、これらのデメリットも十分に理解しておきましょう。

初期投資の負担

メリットとして初期費用の少なさを挙げましたが、それでも個人が負担する初期投資は決して小さくありません。土地の整備、建物の建設、内装工事、加盟金など、数千万円規模の投資が必要となる場合があります。この初期投資を回収するまでには一定の期間を要します。そのため、十分な資金計画と長期的な視点が不可欠です。

フランチャイズ本部の業績に左右される

フランチャイズは利点も多いものの、本部の経営方針や業績に大きく影響を受けるというデメリットもあります。本部の戦略変更や業績悪化が、各加盟店の経営に直接影響を及ぼす可能性があります。たとえば、本部の商品政策の失敗や、競合他社との競争激化などにより、加盟店の売上が影響を受ける可能性があります。

撤退リスク

コンビニ経営が思わしくない場合でも、簡単に撤退することは難しいです。長期の契約を結んでいることが多く、途中解約には高額な違約金が発生する可能性があります。また、建物や設備の処分など、撤退に伴うコストも考慮する必要があります。このため、いったん開始したコンビニ経営は、簡単には方向転換できないということを認識しておく必要があります。

コンビニ経営の初期費用

コンビニ経営を始める際には、当然ながら初期費用が必要となります。主な初期費用項目について紹介します。

土地の整備費用

既存の土地をコンビニ用地として利用する場合、整地や舗装、駐車場の設置などの費用が必要となります。これらの費用は立地条件や土地の状態によって大きく変わりますが、数百万円から数千万円程度かかる場合があります。

傾斜地の平坦化や、排水設備の整備などが必要な場合は、費用が高額になる可能性があります。

建築費

コンビニ店舗の建築費用は、通常1,500万円から3,000万円程度です。ただし、立地や建物の仕様によっては、さらに高額になる可能性もあります。

建築費用には、店舗の基本構造だけでなく、防犯システムや省エネ設備なども含まれます。また、地域の建築規制や環境基準に適合させるための追加コストが発生する場合もあります。

内装費

店舗内装、什器、冷蔵・冷凍設備などの費用も必要です。これらの費用は通常、数百万円から2,000万円程度ですが、店舗の規模や設備の内容によって変動します。

最新のPOSシステムや高効率の冷凍・冷蔵設備を導入する場合は、さらに費用が上昇する可能性があります。また、店舗のデザインや快適性を重視する場合も、追加の費用が必要になるでしょう。

加盟金

フランチャイズ加盟時に必要な加盟金は、チェーンによって異なりますが、通常50万円~300万円程度です。この加盟金は、フランチャイズシステムの利用権や、ブランド使用権の対価として支払われます。加盟金の金額は、チェーンの知名度や提供されるサポートの内容によって変わってきます。

コンビニの土地活用に向いている場所は?

コンビニの土地活用に向いている場所は、駅前の商業エリアや幹線道路沿いの人通りの多いロードサイドが代表的です。

ではさらに詳しく、コンビニの土地活用に向いている条件について見ていきましょう。

コンビニは前面道路の形状が重要

郊外型の大型コンビニに限らず、コンビニ店舗は幹線道路沿いの車で来店しやすい土地が有力な出店推奨地です。

さらに、同じ道路沿いでも以下のような道路形状が良いとされています。

- 多方向から乗り入れできる角地や交差点

- 前面道路の渋滞が少ない

- 接する道路が緩い右カーブ

- 中央分離帯がない道路

ポイントは、車での出入りが容易なことです。左側通行なので右カーブにあるコンビニは視認性がよく、道路の反対側からの来店が望めます。

コンビニに適する人通りの多い土地とは?

以下のような人通りの多い道路沿いもコンビニに適しています。

- 大型商業施設の出入口付近

- バスの停留所が近い

- 郵便局・病院・市役所など公共施設の周辺

- ビジネスホテルの出入口付近

- 団地の出入口付近

- 大学や高校など教育施設の周辺

- 大手生産工場の周辺

- 周辺に競合店がない

人通りがある、つまり人が集まる場所は大きな集客を見込めます。さらに市街地、住宅地、オフィス街、公共施設周辺などは来客が見込めるだけでなく防犯上も安心です。

コンビニに適しているかは専門家への相談がおすすめ

自身で所有している土地が、コンビニとしての活用に向いているかどうか判断するのはなかなか難しいものです。そのため、まずは土地活用の専門家に相談して判断してもらいましょう。

ただし、専門家の判断どおりにすれば良いというわけではありません。自身でも情報を収集して検討しましょう。

まず、正確な土地診断から地域に合わせたコンビニ業者の選定、資金計画や税制判断、そして契約内容を吟味してから、行わなくてはなりません。

コンビニ業者に関しては、以下の点を確認して判断しましょう。

- 競争力と将来性

- 契約期間の長さ

- 中途解約ペナルティ条項

- 当初設定賃料の根拠

「都道府県別統計とランキングで見る県民性」では、各都道府県別に店舗数上位3社の情報がまとめられており、自分の地域で有力な業者選びの参考になるでしょう。

コンビニ土地活用は、このような総合的で客観的な判断が必要です。業者へ直接問い合わせる前に、まずは土地活用の専門家に相談することをおすすめします。

コンビニ用に土地を貸す2つの方式

コンビニへの土地活用は、自身で経営する方法以外にも、出店するための土地をコンビニ事業者に貸し出す方式もあります。貸し方には一般的に「リースバック方式」「事業定期借地方式」の2つがあります。

ここでは2つの違いや特徴、賃料目安を解説します。

リースバック方式(建設協力金方式)

リースバックとは、土地所有者がコンビニの店舗を建て、土地・建物をコンビニチェーン本部に貸し付ける方式です。建て貸しとも呼ばれます。

当然、出店に関わる初期費用(土地の整地、建物の建築・内装の工事費)は土地所有者の負担です。しかし、その分が賃料に反映されるため、収益性は上がります。

また、コンビニ側で建設協力金を用意して、地主に対して有利な条件で貸し付けをしてくれる場合があります。

その分、賃料から建設協力金の返済額が引かれるため、収益性は下がります。

事業定期借地方式

事業定期借地とは土地をコンビニ業者に貸し、建物はコンビニ側が建てる方式です。

借地期間は短期型10~30年未満が主流です。長期型の定期借地契約や住居系の土地活用より短期の出口戦略が容易なため、状況に合わせた事業転換を計画できます。

リースバック方式と事業定期借地方式の比較

どちらの方式でも、土地所有者側は建物建築費の返済や賃料下落、そして中途解約時のリスクなどを考慮しなければなりません。2つの方式には、得られる賃料に大きな差はありません。その上で、様々なリスクを考えると事業定期借地の方が有利となる場合が多いでしょう。

リースバック方式と事業定期借地方式の違いを比較したのが下の図です。

| 項目 | リースバック方式 | 事業用定期借地権 |

| 土地の整地・造成費 |

土地所有者 |

土地所有者 |

| 建物の建築費 |

土地所有者 |

コンビニ本部 |

| 建物の内装工事費 | 土地所有者 ※コンビニ本部が負担する場合もある |

コンビニ本部 |

| 土地の賃借 | コンビニ本部に貸し付け | コンビニ本部に貸し付け |

| 建物の名義人 | 土地所有者 | コンビニ本部 |

| 契約期間 | 一般的に10~20年 | 10~30年 |

| 契約満了後 | 建物はそのまま土地所有者へ返還 | コンビニ本部が建物を解体して土地を更地にし、所有者へ返還 |

| 賃料 | 高い | 低い |

| 節税効果 | 高い | 低い |

慣例から、コンビニエンスチェーン本部は交渉の際はリースバック方式をすすめてくることが多いようです。建物を自社で建築する必要がなく、費用負担を抑えられるためです。

どちらを選ぶかは、あくまで土地所有者とコンビニ側との交渉で決まります。そのため、事前に専門家に相談してある程度の方針を決めておきましょう。

賃料目安

コンビニ業者に土地を貸すと月々どれくらいの賃料が受け取れるのでしょうか。

各社それぞれの査定方法がありますが、その目安は固定資産税路線価から推定できます。

近隣駐車場の賃料を参考

一般的に、周辺エリアを調査したうえで相場に見合った1坪あたりの賃料を算出し、提示します。

月極駐車場の1台あたりのスペースは、転回スペースを含めて1台あたり7坪程度必要です。例えば100坪の土地であれば14台が駐車可能です。

5,000円(地域相場)×14台=70,000円

となり、坪当たり700円です。

そこに、整地・造成費用の負担分を考慮した500円が加えられ700円+500円=1,200円程度が1坪あたりの賃料の目安になります。

固定資産税路線価を参考

もうひとつの査定方法は、固定資産税路線価を基に試算する方法です。固定資産税路線価は、全国地価マップで調べることができます。コンビニ業者は、固定資産税路線価の3~5%程度で試算した賃料を提示してきます。

例えば、路線価が1㎡ 65,000円とすると、その道路に面している土地の地代相場は坪当たり

65,000円×3.3×3%=6,435円 です。

(※1㎡=3.3坪で計算)

100坪の土地であれば年額643,500円が目安となり、これを12ヶ月で割った53,625円が月当たりの賃料の目安となります。

また、建物設備の一式の費用(約3,000万円)を負担するリースバック方式の賃料は、事業定期借地に比べ、敷地面積により約10~35万円(月額)加算されるのが一般的です。

コンビニ経営と他の土地活用方法の比較

土地所有者にとって、コンビニ経営は魅力的な選択肢の一つですが、他にも様々な土地活用方法があります。コンビニ経営と他の代表的な土地活用方法を比較し、それぞれの違いを理解しましょう。

アパート経営との比較

コンビニ経営とアパート経営は、どちらも長期的な収入を見込める土地活用方法ですが、その特性は大きく異なります。

| コンビニ経営 | アパート経営 | |

| 初期投資 |

|

|

| 収益性 |

|

|

| 管理の手間 |

|

|

| 長期安定性 |

|

|

| 社会貢献度 |

|

|

| リスク |

|

|

駐車場経営との比較

コンビニ経営と駐車場経営についても、比較します。

| コンビニ経営 | 駐車場経営 | |

| 初期投資 |

|

|

| 収益性 |

|

|

| 管理の手間 |

|

|

| 社会的役割 |

|

|

| リスク |

|

|

土地売却との詳細比較

土地活用としてのコンビニ経営と土地売却を比較します。

| コンビニ経営 | 土地売却 | |

| 即時性と資金化 |

|

|

| 長期的収益 |

|

|

| 管理の手間 |

|

|

| 資産保持と相続対策 |

|

|

| リスク |

|

|

土地活用に関するご相談は加瀬倉庫

コンビニ経営は、他の土地活用方法と比較して、より積極的で挑戦的な方法です。高い収益性と社会貢献度が期待できる反面、初期投資やリスク、管理の手間も大きくなります。しかし、適切な立地選定と効率的な運営を行うことができれば、長期的に安定した高収益を実現できる可能性があります。

土地活用は、単なる収益の問題だけでなく、地域社会への貢献や将来の資産価値など、多面的な視点から考える必要があります。コンビニ経営を選択する場合、単に利益を追求するだけでなく、地域のニーズに応え、コミュニティの中心となるような店舗づくりを目指すことが、長期的な成功につながるでしょう。

自身が所有する土地がコンビニ経営に向いているかどうかなど、土地活用に関するお悩みがございましたら、まずは加瀬倉庫にご相談ください。

関連記事:土地活用の完全ガイド!おすすめの活用方法から失敗への対処法まですべて解説

投稿者

-

加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。

当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。

最新の投稿

- 2026年1月28日土地活用空き家を処分できない!対処方法と確認するポイントを解説

- 2026年1月28日農地農地活用の判断基準|転用のアイデアと使わずに放置するリスク

- 2026年1月16日土地活用空き家の処分方法!売るときの注意点と後悔しないコツを解説

- 2026年1月16日店舗活用ビル経営でよくある5つの失敗例|原因と成功するポイントとは?