コンテナ経営を徹底解説。儲からない、デメリットが多いは本当?

コンテナ経営とは、コンテナハウスと呼ばれる建物を収納スペースとして貸し出し、その賃料を得ることで収益を上げる事業のことです。

アパートやマンションといった賃貸住宅経営と異なり、建築コストが安価でコンテナの移動もできるため、比較的リスクが低い土地活用の方法といわれています。

コンテナは「屋外型」のトランクルームともいわれ、更地にコンテナを設置して収納スペースとして活用します。本記事では「屋外型」のコンテナ経営について詳しく解説します。

目次

コンテナ(トランクルーム)経営の種類

トランクルームにはいくつかの種類があります。

そこで、まずは加瀬倉庫が提供している屋内型の「トランクルーム」と屋外型の「レンタルボックス」について紹介します。なお、本記事で紹介しているコンテナ経営とは、屋外型の「レンタルボックス」を指しています。

屋内型のトランクルーム

屋内型のトランクルームとは、既に建っている建物の一部をトランクルームとして活用するものです。

オフィスビルの空いているフロアの一部や、マンションの使われていないスペースなどにパーティションを設置して、トランクルームにリニューアルします。建物の老朽化などが理由で空室が埋まらない物件であっても、比較的低コストでトランクルームに転用することができ、収益化を見込むことができます。

屋外型のレンタルボックス

屋外型のレンタルボックスは、使用していない土地や空きスペースに、コンテナを設置して収納スペースとして貸し出すというものです。

空いている土地を活用する方法として、一般的にはアパートやマンションの建設が選ばれます。しかし、それらには多額の初期費用が発生し、資金作りやローンの借り入れなど様々なリスクがあります。一方で、屋外型のレンタルボックスであれば、アパート・マンション経営と比べて少ない初期費用で始めることが可能です。また、変形地や駅近などの立地条件に需要が左右されにくいといったメリットがあります。

コンテナ経営は儲かる?

そもそもコンテナ経営は儲かるのでしょうか。

コンテナ経営で収入を得る仕組みを、運営方式や市場を確認しながらみてみましょう。

コンテナ経営で収入を得る仕組み

コンテナ経営には大きく分けて以下の3つの運営方式が存在します。

- 共同経営型

- 管理委託型

- 家賃保証型

共同経営型

共同経営型は土地を収納スペース運営業者に貸し出し、売上額に合わせた収益を受け取る方式です。

賃料が収入となるため、稼働率が高ければその分収入は増加します。

管理委託型

管理委託型は、土地オーナーが自らコンテナを購入し、借主の募集や管理を収納スペース運営業者に委託する運営方式です。設備費や委託業者への管理費を払う必要がありますが、集客の手間が不要になるメリットがあります。

設備投資の費用を支払う分だけ、共同経営型に比べて高い収入を期待できます。

家賃保証型

家賃保証型は、収納スペース運営業者が設備投資を行い、集客や利用者の対応をします。オーナーは月々の家賃を受け取るだけで良いことが多いです。管理や集客、クレーム処理などをすべて専門企業が行ってくれるため、手間が少なくてすむメリットがあります。

定期的な収入を確保しやすい運営方式といえそうですが、コンテナ利用が少ない場合はまれに途中で借り上げ契約を打ち切られることもあるので注意が必要です。集客力の高い企業と組むことが重要になります。

コンテナ経営にかかる費用

コンテナ経営にかかる費用は、初期費用とランニングコストがあります。

初期費用はコンテナ代のほかにも、以下がかかります。

- 整地費用

- 電気・水道代の施工費用

規模にもよりますが、初期費用の相場は200万~500万円です。

ランニングコストに関しては、運営方法によって異なりますが、収入の40~50%が目安です。業者との契約内容によっても差があるため、契約内容をしっかり把握しておきましょう。

コンテナ経営の将来性について

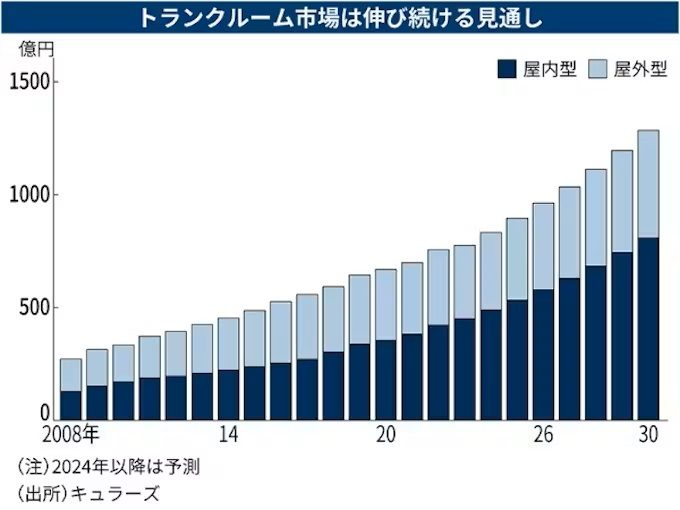

近年、都市部を中心にトランクルーム市場が急速に拡大しています。

日本経済新聞の記事によれば、今後5年間で市場規模が約4割増加する見通しです。この背景には、個人の収納ニーズの高まりや企業の書類保管需要の増加があります。

引用:日本経済新聞社「トランクルーム膨張、今後5年で4割増 ビル1棟改装も」

トランクルームは首都圏をはじめとした都市部での展開が拡大している傾向があります。都市部は人口や世帯数が多いことから、収益性や安定した稼働率が見込まれることが理由です。

なお、コンテナを活用したトランクルームは、設置や移設が容易であり、需要の変化に柔軟に対応できる点が強みです。

このように、トランクルーム市場の拡大傾向を踏まえると、コンテナを活用した経営の将来性は非常に高いと言えます。

コンテナ経営は儲かる・儲からない?

コンテナ経営は、運営方式によっては運営を業者に任せることができる上、初期費用がアパートやマンション経営などに比べて安く抑えることができます。そのため、リスクが少ない不動産投資といえます。

また、市場が拡大していることから、今後安定した収入源となりえるでしょう。

しかし、コンテナ経営は1室あたりの単価が安いという面もあり、高い収益性を求めることは難しいです。

つまりコンテナ経営は、高い収益性を求める人にとっては「儲からない」、長期的に安定した収入を目指す人にとっては「儲かる」といえるでしょう。

まずは自身が何を目的に土地活用をするのかを見直してみましょう。

コンテナ経営はデメリットが多い、は本当?

実際、コンテナ経営にはどのようなメリットやデメリットがあるのか、詳しくみてみましょう。

コンテナ経営のメリット

コンテナ経営の主なメリットには以下の3つがあります。

立地環境や土地の形に影響されにくい

コンテナに収納しておくものは、普段使うことが少ない荷物が一般的です。一度荷物を入れてしまえば頻繁にコンテナに通うことは少ないため、郊外であっても利用者を集めることができます。

また、不整形な土地はアパートのような住宅地として活用するためには向いていませんが、コンテナ経営であれば土地の形状はそこまで影響がありません。

管理の手間が少ない

コンテナ経営は、管理の手間が少ないこともメリットです。アパートやマンション経営と比べて水回りや電気といった付帯設備が少ないため、運営業者に管理を任せてしまえば、オーナー側は何もすることがないといっても過言ではありません。

初期費用が抑えられる

住宅であれば安くても数千万の初期費用がかかりますが、コンテナ経営にかかる初期費用の相場は200万~500万円です。そのため、初期費用を抑えることができます。

手軽に始めることができる点は大きなメリットといえます。

ストック型で長期安定収入

トランクルームの利用者は一度契約すると長期的に継続利用するのが一般的です。毎月継続的に売上が上がるため、長期的に安定した収益を見込めるのがメリットです。爆発的な収益を得られる可能性は低いですが、長期的な安定収入は将来の安心につながります。

コンテナ経営のデメリット

コンテナ経営のデメリットとして挙げられるのは以下の3つです。

収益化まで時間がかかる

コンテナ経営は成長中の分野とはいえ、誰もが利用するほどには浸透していません。そのため集客には専門的なノウハウが必要で、オーナー自身が集客を試みても収益化まで時間がかかることが想定されます。

節税効果が低い

コンテナは建築物として扱われるため、固定資産税が発生します。しかし、住宅ではないことから、軽減措置を受けることができません。

そのため、節税効果を期待してのコンテナ経営は推奨されなくなっています。

担保として認められない

アパートやマンションなどの住宅は金融機関からは資産として認められるため、担保としての価値が認められています。

しかし、コンテナは担保としては認められていないため、何か別の事業を始める場合に担保としてお金を借りることはできません。

コンテナ経営に向いている土地

では、コンテナ経営に向いている土地とはどういったものなのでしょうか。

コンテナ経営は以下のような土地に向いているといえるでしょう。

- 立地環境が悪い土地

○コンテナ経営であれば、駅やスーパーをはじめとした商業施設が周りにない土地や不整形な土地であっても、利用者を確保することができます。 - 周辺に住宅が多い土地

○土地の周辺に住宅が多い土地は、収納や保管の需要が高く、安定した収益を見込むことができます。

コンテナ経営はメリットも多い

これまで紹介してきたように、コンテナ経営にはデメリットがありますが、メリットも数多くあります。それぞれをしっかりと理解した上で比較し、自身に合った土地活用の方法を検討しましょう。

判断が難しい場合は、専門家に自身の土地がコンテナ経営に向いているかどうかみてもらうとよいでしょう。

コンテナ経営を始めるポイント

コンテナ経営は比較的リスクが少ないといわれる土地活用方法ですが、ポイントを押さえなければ失敗する可能性もあります。事前調査や計画といった準備を念入りに行うことで、成功の確率を上げることが可能です。

ここでは、コンテナ経営を始めるためのポイントを紹介します。

事前の調査や計画は念入りに

コンテナ経営でも、ほかの土地活用方法と同じように事前調査や計画をしておくことで、成功の確率が上がります。立地環境に影響されにくいとはいえ、競合が多ければ利用者を増やすことは困難です。

また、用途地域の確認も必要です。第一種・第二種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域に指定された場所では、コンテナを建てることができません。事前に調査することで、保有している土地でのコンテナ需要や条件を把握しましょう。

その他、コンテナの個数や設備を需要に合わせて計画することが重要です。設備とはコンテナ自体のことだけではありません。駐車スペースも利便性に大きく影響します。

コンテナを収納スペースとして使用するときは、荷物の運搬は車で行うのが一般的です。敷地内で転回可能なスペースを確保することで利便性が向上するため、車の転回も考慮した配置を計画しましょう。

自分に合った運営方法を選択する

コンテナ経営に限らず、土地活用では、継続することが成功する条件のひとつです。自身が負担に感じない運営方法を選択することが、継続への近道です。

どのくらいの収入を目指すのか、コンテナ経営に携わる時間をどれくらい確保できるのか…などによっても最適な運営方法が異なるため、自分に合った運営方法を選択しましょう。

コンテナ経営のご相談は、加瀬倉庫まで

コンテナ経営は初期投資を抑えられ、比較的ハードルが低い土地活用方法ですが、簡単に成功するものではありません。

自身が保有している土地でのコンテナ需要や設備を専門家に相談することで、コンテナ経営が成功する確率は上がります。自身の土地に合ったコンテナ経営をするためにも、ぜひ加瀬倉庫にご相談ください。

投稿者

-

加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。

当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。

最新の投稿

- 2026年1月28日土地活用空き家を処分できない!対処方法と確認するポイントを解説

- 2026年1月28日農地農地活用の判断基準|転用のアイデアと使わずに放置するリスク

- 2026年1月16日土地活用空き家の処分方法!売るときの注意点と後悔しないコツを解説

- 2026年1月16日店舗活用ビル経営でよくある5つの失敗例|原因と成功するポイントとは?